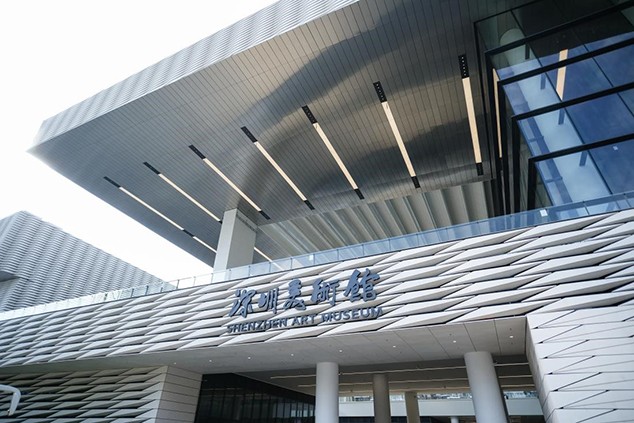

深圳美术馆(新馆):以艺术融汇社区,激活城市公共新空间

在文化建筑中,创造一处柔软、流动的缓冲地带,是艺术从静态展示转向动态交互的关键过渡。异开设计EK Design & 泡泡艺廊PP Design Gallery在深圳美术馆(新馆)公共空间中,通过对空间功能与美学的升级改造,巧妙地消解了艺术与生活的边界,让空间绽放出更多艺术的可能性。这一实践为公众开辟了多个可自由探索的灵感空间,使深圳美术馆(新馆)成为能亲身感知、紧密联结、激发创意的城市文化新地标。

CHAPTER 01

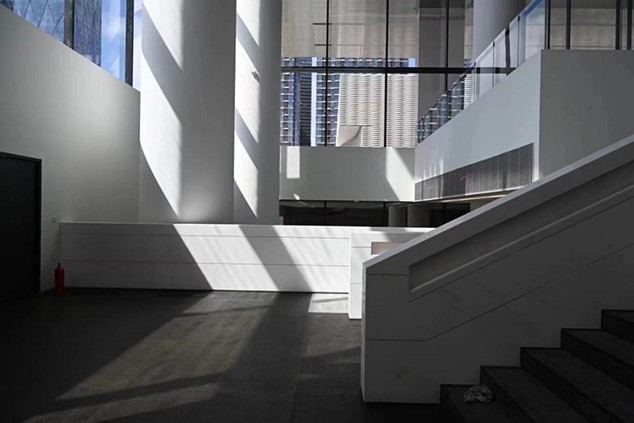

空间规划:诠释场所精神

The Spirit of Place

©深圳美术馆(新馆)

©深圳美术馆(新馆)

深圳美术馆(新馆)坐落于深圳北站商务中心区,地处深圳市地理几何中心、粤港澳大湾区东岸城市发展中轴,既承载“文化社区”的生长使命,更肩负推动深圳迈向全球区域文化中心城市的时代责任。

在过往印象中,文化机构常常与观众隔着一层“真空距离”:艺术虽近在咫尺,却难以真正融入。而在国际视野下,许多优秀的城市公共空间艺术实验证明,艺术与公众生活的紧密结合,能够极大地提升公众的参与度和文化体验,成为城市文化的重要组成部分。

基于对城市基因和深圳美术馆(新馆)理念的深刻理解,设计团队提出核心改造理念:空间不应只是“展品的容器”,更应成为“社区的共生体”——它需要像街道、公园一样,自然嵌入公众的生活节奏,用艺术滋养精神,以互动连接情感。

这一目标的实现关键在于“消解距离”与“激活参与”。设计团队以“用艺术点亮空间”为指引,一方面,打造SZAM ART SPACE复合空间,突破场馆单一展览功能,实现功能与艺术场景的有机融合;另一方面,以《编织童话》《月下白山》两件艺术装置为“软媒介”,用柔软、细腻的视觉语言打破物理边界,扩展儿童友好空间。

CHAPTER 02

SZAM ART SPACE

深圳美术馆艺术空间

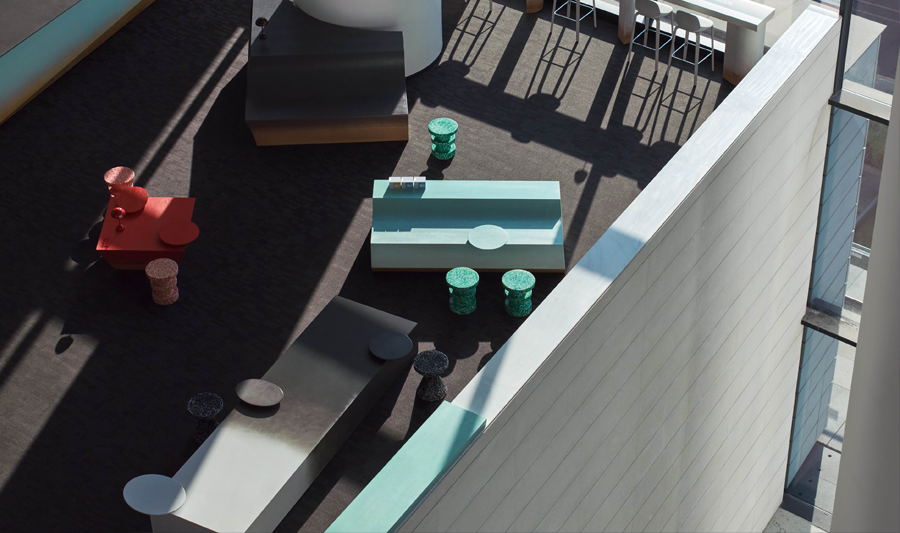

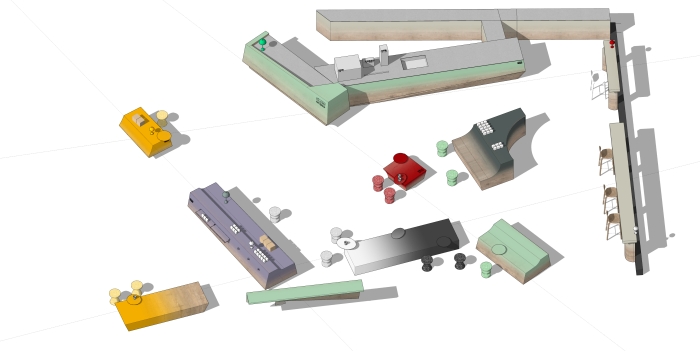

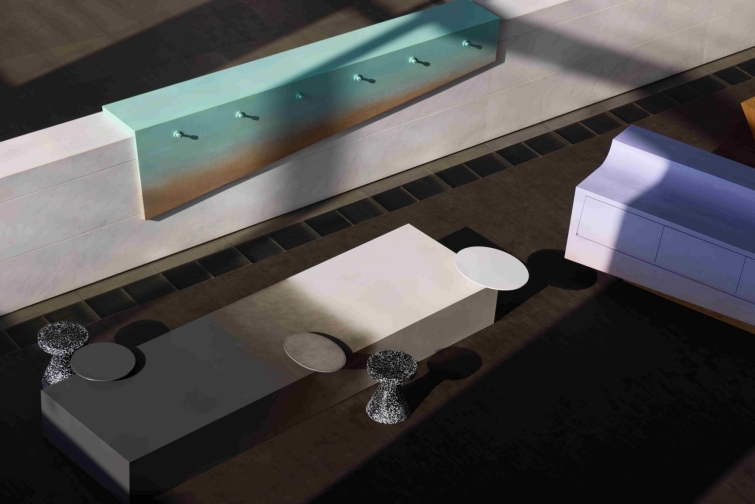

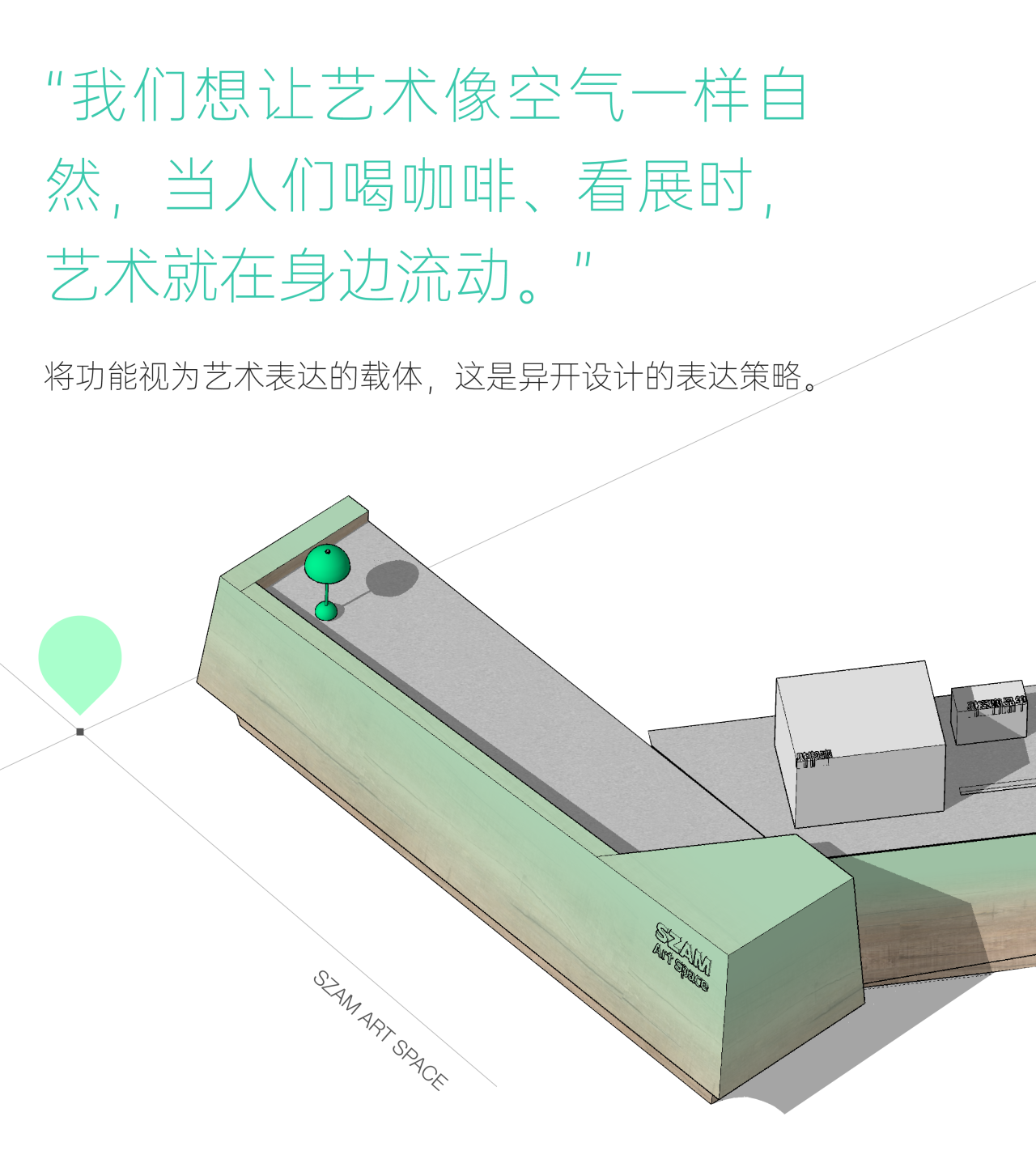

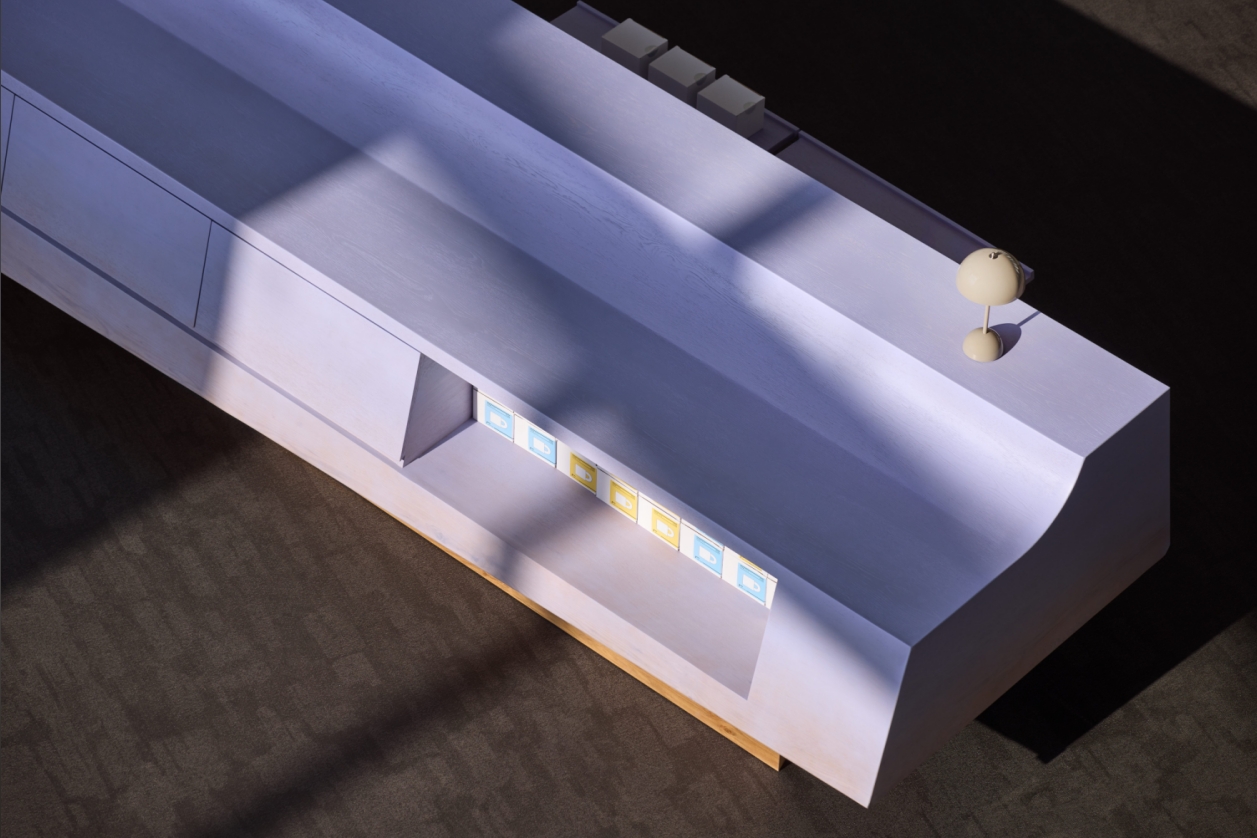

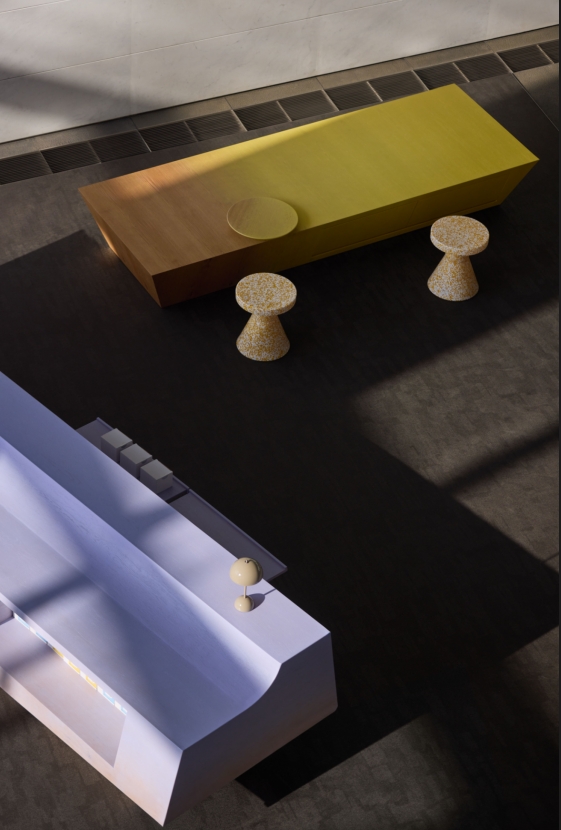

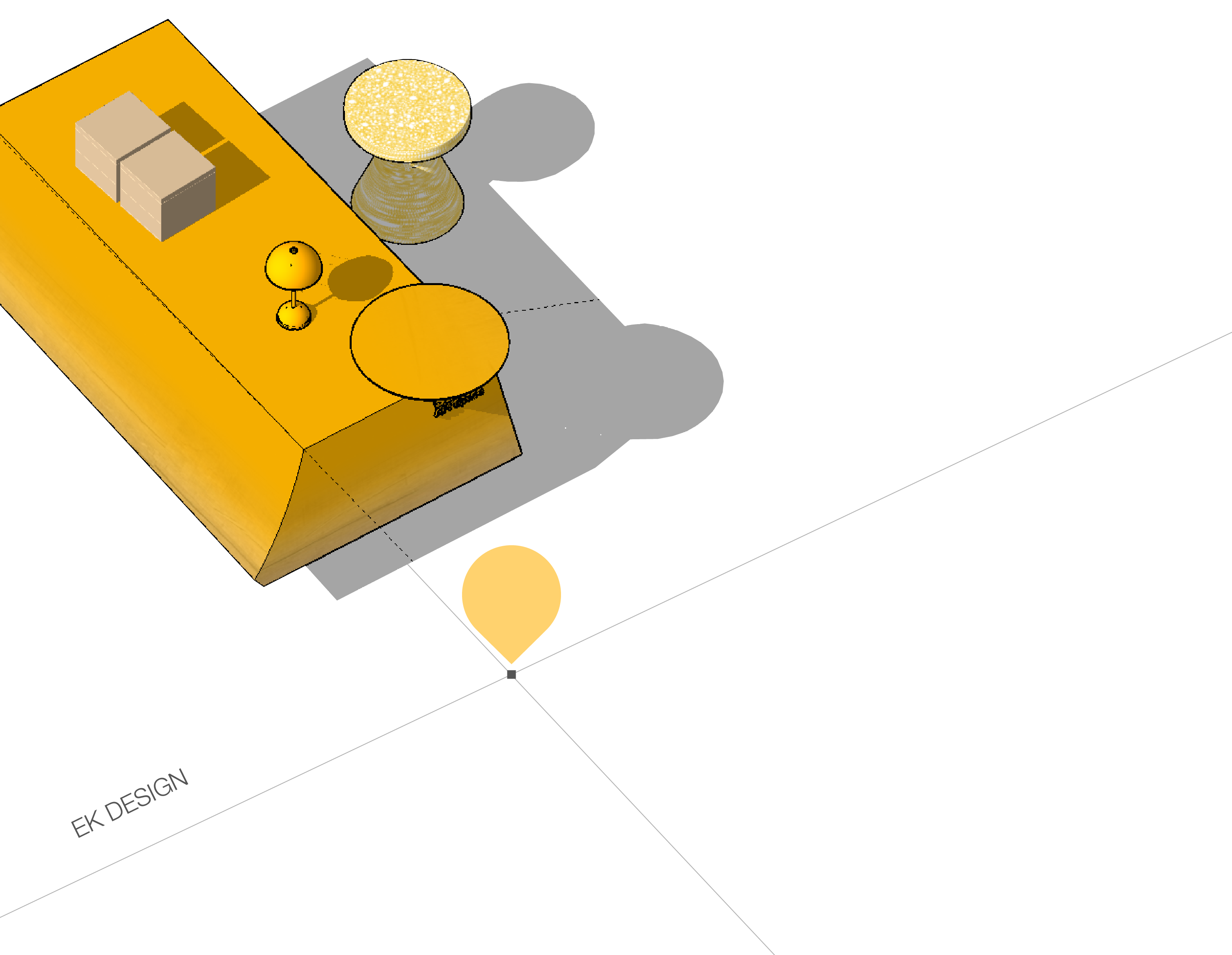

SZAM ART SPACE位于深圳美术馆(新馆)三层中庭,自然地连接着各个空间,它并非依靠刻意的引导,而是如同一个“开放式展厅”,吸引着公众前往。

这里精心布置了一系列功能装置,包括文创展台、咖啡吧台和灵活可布的座椅,不仅具备丰富的功能需求,更打破了展馆、咖啡与文创的界限,将实用与美学有机融合,带来全新的艺术体验。

在异开设计看来,场馆本身的空间尺度就像一张纯净的画布,因此选择用形态与色彩的碰撞唤醒感知,打造一处充满记忆与温度场所,带领公众参与到艺术的日常时刻。

装置以低饱和度的渐变色彩,构建出极具视觉张力和情感温度的“多巴胺”色彩体系,赋予空间轻快的节奏感,将公共空间转化为有温度、有叙事、有生命力的城市美学场所。

呼应建筑的形体感受,装置被塑造成充满体量的异形结构,宛如从建筑肌理中自然生长出的雕塑,形成独特的视觉焦点。椅子的设计源于形态简单纯粹的积木,它们可以被任意挪动,邀请观众自由创造新的空间关系。

展台特别设置了隐藏式储物功能,满足了美观性与日常运营的需求。不同高低的台面充分适应了成人与儿童的视线,艺术的体验变得更加包容与亲近。

SZAM ART SPACE 打造了一个充满活力的艺术生活场景,观众在不同活动之间穿梭交织,以多重视角探索艺术的细节肌理。在此,“使用”即是艺术体验的核心:它不仅提供沉浸式的艺术享受,更沉淀下可被记忆的生活切片,最终成为城市文化中温暖的注脚。

CHAPTER 03

编织童话

Woven Fairy tales

在深圳美术馆(新馆)室外的喷泉广场上,常常上演着一幕生动的场景:孩子们嬉戏着追逐水花,稚嫩的笑声与跃动的身影交织成趣。这些充满生命力的日常画面,启发泡泡艺廊以一种相对静态却同样富有张力的方式,让大家从室外带着愉悦心情自然过渡到室内,感受不一样的趣味与艺术魅力。

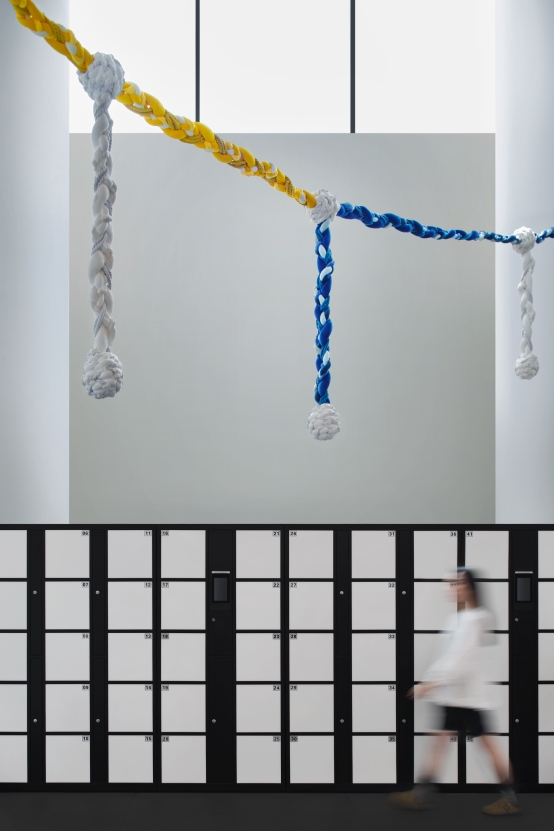

艺术装置《编织童话》

色彩被编织成童话,如柔软的故事悬挂于此,他们看见了梦的线索,和未知的边界

在一楼入口处,悬挂着名为《编织童话》的主题艺术装置。它以传统的手工技艺与现代艺术语言相结合,创造出既熟悉又新颖的视觉效果,成为连接当下与未来、艺术与日常的纽带。

色彩体系的设计,则是对儿童心理与空间属性的双重回应:红黄蓝呼应了美术领域的基础三原色,白色则是对美术馆纯净空间特质的致敬。艺术装置与周围环境相得益彰,编织出童话般的梦幻氛围,不仅充分激发人们对空间的想象力,又能带来独特的视觉体验和情感共鸣。

《编织童话》以一种温柔而细腻的方式,将艺术与日常生活紧密相连,让观众在欣赏的同时,也能感受到艺术的温度和力量,成为连接大众与艺术、培养下一代艺术兴趣的重要媒介。

当艺术装置在光影中流转,孩子们往往会被无形地吸引,主动拉着家长进入美术馆,或是驻足凝望,或是探索场馆内更多的艺术奥秘。这些自然产生的行为不仅连接了公众与场馆的情感,也拉近了艺术与日常生活的距离,正如设计团队所期待的——公共空间的终极意义,不是陈列“艺术”,而是让“艺术”成为连接每个个体的纽带。

CHAPTER 04

月下白山

Moonlit White Mountain

艺术装置《月下白山》

灯影如月,白山静卧,在光影低语的归处,想象凝成一方岛屿。

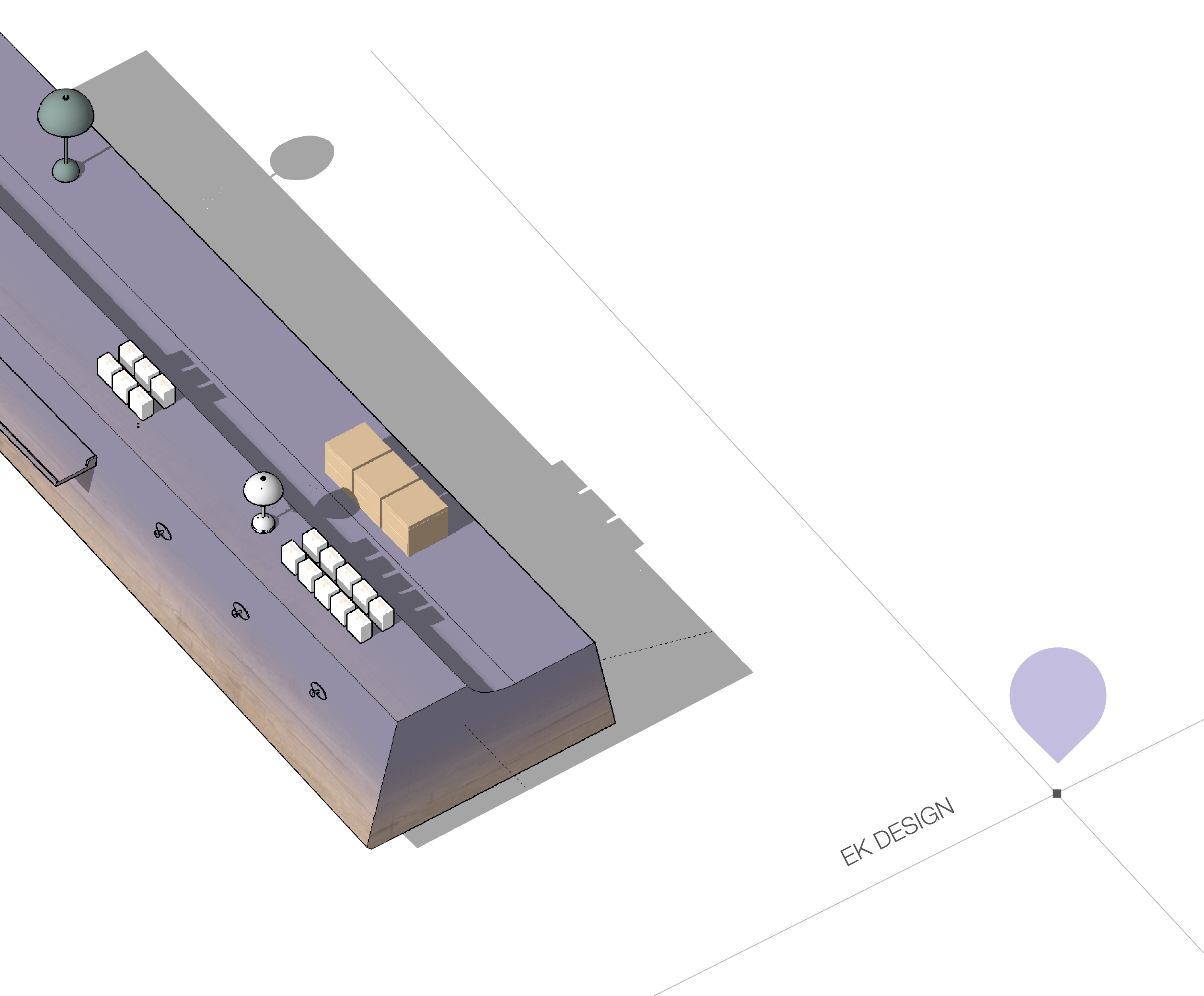

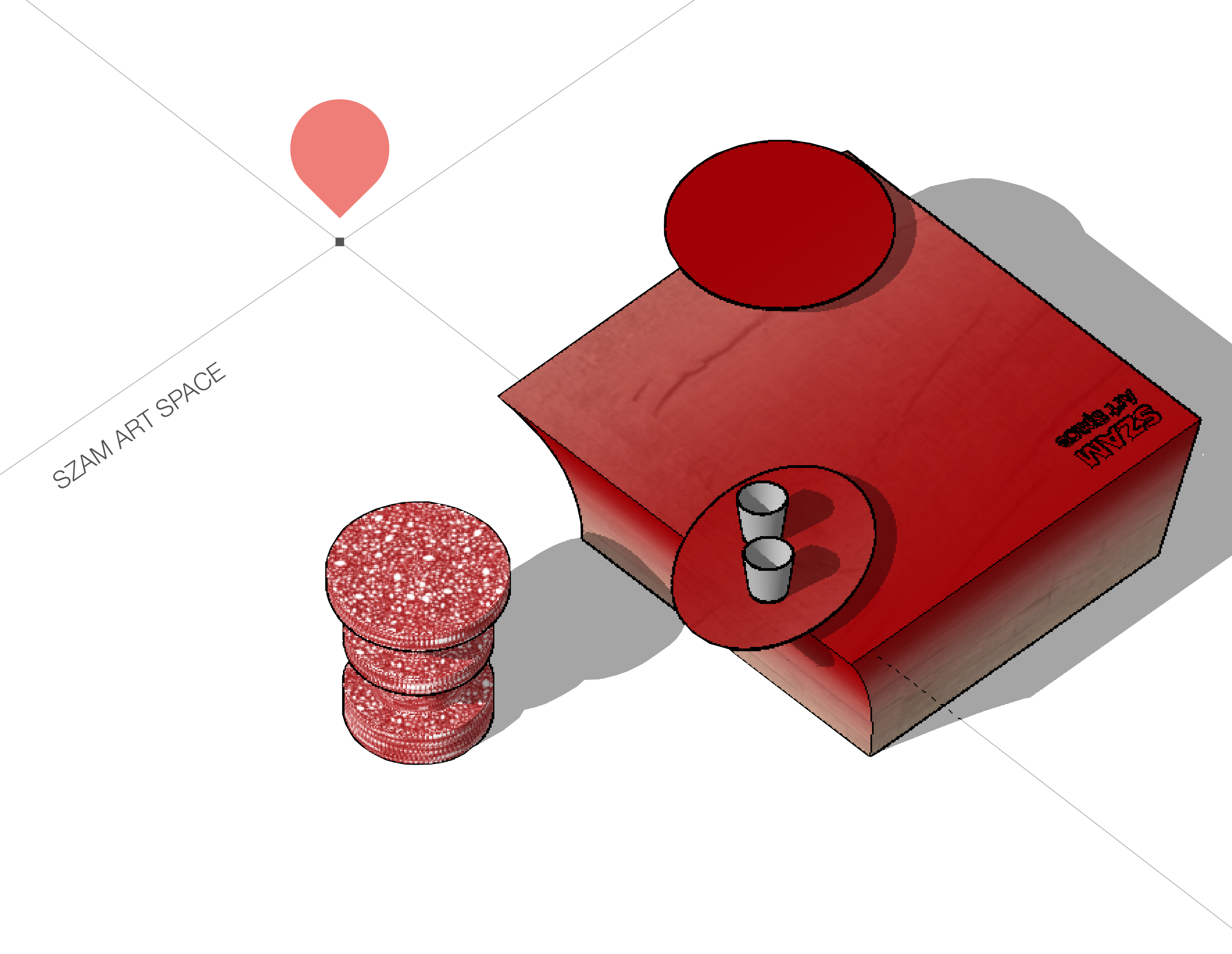

在建筑的空间叙事中,转角常常属于不起眼的留白地带,人们通常快步经过,留下空旷的走廊和沉默的角落。泡泡艺廊洞察到这些角落的叙事潜力,借助日常事物的艺术化重组,巧妙打破大众的惯性认知,将这些空间重塑为独具魅力的“停顿点”。

《月下白山》静静伫立在二层的转角处,两个装置简洁却满溢想象,相互守望形成对话关系。暖黄的灯光为白色山峦镀上柔和的光晕,这里没有喧嚣,唯有光影与山形的温柔呼吸,交织出自然与人文的宁静和谐。在这片静谧天地,每个人都可以肆意幻想,重拾心底那份纯净温暖与浪漫。

灯罩作为装置的艺术化延展,选用了大小不一的圆形软质材料进行包裹,传递出温暖与凝聚的意象。同时,装置被设计成可灵活换装的形式,可根据展览主题变换灯罩造型,这种模式亦是对公众的一种创作邀请——未来将向市民征集DIY灯罩的灵感创想,在公共空间构建集体记忆的存储载体,让艺术成为全民参与的共同语言。

“山峦”的高低错落,不仅赋予了空间丰富的层次感,更激发了人们去探索欲望,它邀请观众自由使用,孩子可以钻进灯罩投影的光影里嬉戏,情侣倚靠山峦起伏处低语。

把艺术装置当做可坐、可触、可玩的“生活道具”,美术馆便从文化圣殿回归为市民的“精神游乐场”。这一转变的核心,是艺术对城市空间的柔性赋能——不刻意强调“艺术性”,而是以最贴近日常的形态,让艺术始终在场,让生活始终有光。

©深圳美术馆(新馆)

©深圳美术馆(新馆)

《月下白山》落成后,它的使用场景已超越了最初的预期:人们在这里拍照打卡、阅读休息、参与精彩的公共活动。

如今,SZAM ART SPACE与两组艺术装置已成为深圳美术馆(新馆)的活力触点,在社交媒体上掀起了一场关于艺术的热潮。从展览现场的沉浸式体验,到观众自发分享的“打卡”故事,这座文化地标正以鲜活的生命力突破传统美术馆的边界,完成从“破圈”到“出圈”的漂亮转身。未来,设计团队将继续以“生长”为关键词,以更多元的艺术形式激活城市公共场景。

从“圣洁的白盒子”到“可生长的有机空间”,设计团队通过前瞻性的空间规划与细节化的场景改造,让艺术的触角延伸至场馆的每一寸肌理,生长为美学浸润、社交共生与精神共鸣于一体的复合文化场域。深圳美术馆(新馆)宛如城市中驱动社交与创新的活力接口,激发着人们彼此交流、分享灵感,成为推动城市文化脉动的新引擎。

项目名称|深圳美术馆(新馆)艺术空间

项目地点|深圳市龙华区

室内设计|EK Design 异开设计

装置设计|PP Design Gallery 泡泡艺廊

项目摄影|黄早慧